« Il n’est peut-être pas superflu de faire un bref rappel de ce que fut la hiérarchie des genres et d’évoquer quelques-unes de ses principales évolutions jusqu’au XXIe siècle. L’historiographie décerne la paternité de la hiérarchie des genres à Félibien. Il a appartenu à Daniel Arasse d’apporter une précision qui n’est pas inutile[1]. Il a rappelé que la volonté de théoriser la hiérarchie des arts qui existaient sans être clairement formalisée depuis l’Antiquité était « une riposte » de l’Académie face à un marché de l’art et à la création qui avait valorisé des genres dit mineurs comme le paysage ou la nature morte. Il s’agissait bien d’un rappel à l’ordre théorique qui devait pratiquement jusqu’à nos jours prévaloir dans le système de l’enseignement et donc avoir des répercussions majeures sur l’art même. Les catégories qui prévalent à la hiérarchie des genres à savoir au sommet de celle-ci la peinture d’histoire, le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte allaient jouer un rôle déterminant par la suite dans l’enseignement des Beaux-Arts, la hiérarchie des genres répondait aux mêmes logiques que la rhétorique du Grand Siècle. Elle devait convaincre de la supériorité d’un sujet (ou d’un genre sur un autre) et asseoir ainsi le système d’enseignement de l’art, c’est pourquoi il faut longtemps associer à une forme d’académisme. Daniel Arasse précisait que Félibien, dans sa fameuse préface, n’utilisait jamais le terme de genre en lui préférant celui de sujets. Ce n’est que plus tard que la question du genre fut posée par d’autres théoriciens de la peinture. »

Nicolas Surlapierre, extrait du catalogue.

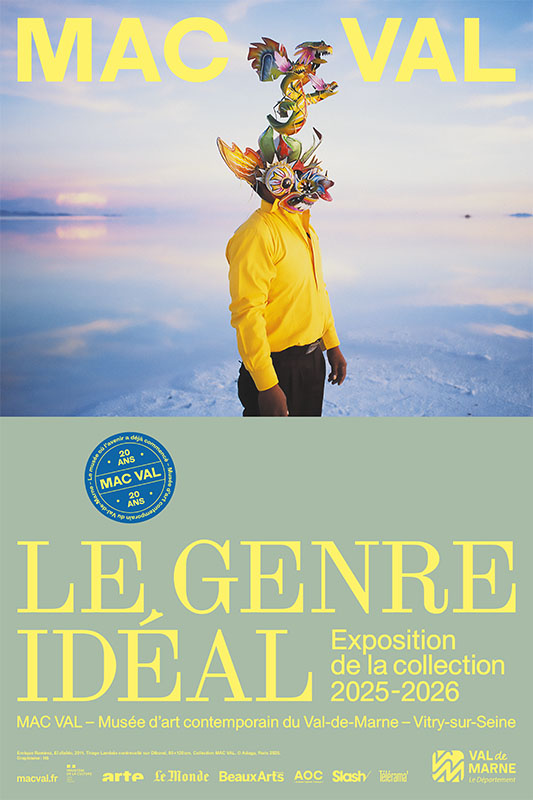

L’exposition témoigne en ce sens de la survivance inconsciente de cette classification en art contemporain et déploie, tout médium confondu, un large ensemble de dessins, de photographies, de peintures, de sculptures et d’installations mixtes. Fidèle à sa vocation de soutien aux artistes et à la création, le parcours comprend également plusieurs œuvres tout récemment acquises.

Afin de prendre le contre-pied de la classification telle que formulée par Félibien, l’exposition débute par le genre considéré comme mineur : la nature morte et se conclut par le « grand genre », la peinture d’histoire, effaçant ainsi toute notion de hiérarchie de genre, majeur ou mineur, primaire ou secondaire, noble ou trivial. _ Chaque expression devient un art éternel d’autrefois, de maintenant et d’après.

« À l’époque moderne, la hiérarchie des genres entre les arts n’était plus motivée par l’ambition autoritaire de l’Académie. Les artistes modernes et contemporains contrecarraient presque tout ce que le système des beaux-arts et de la peinture avait pu transmettre et pourtant ne rompaient pas dans les faits avec un tel type de classement, ils hybridaient parfois insérant dans des scènes de genre des natures mortes, ou dans des paysages des portraits. Le sujet était encore une valeur sûre, excluant d’ailleurs au passage les œuvres sans sujet, même à sa manière la performance relevait parfois de la scène de genre, parfois du portrait ou de l’autoportrait. »

Les travaux d’artistes des années 1950 à 2025 se côtoient et rendent compte de l’évolution des représentations. Chaque genre est alors transfiguré par des enjeux contemporains à travers une déclinaison où la nature morte devient « les biens », le paysage « les saisons », la scène de genre « les gestes », le portrait « les gens », et enfin la peinture d’histoire « les heures ». Une tentative donc de classer, à la manière « félibienne », les œuvres issues de la collection du MAC VAL, qui se transforme en une « tentative d’épuisement », comme celle initiée par Georges Perec qui, en flâneur immobile depuis la place Saint-Sulpice, décrit « le reste : ce que l’on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n’a pas d’importance : ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages. »